Depuis que les empires s’étendent et s’effondrent, l’humanité cherche à lire l’avenir dans les signes du présent. Aujourd’hui, la géopolitique mondiale semble prise dans un mouvement de plaques tectoniques invisibles : tensions, secousses, glissements, ruptures.

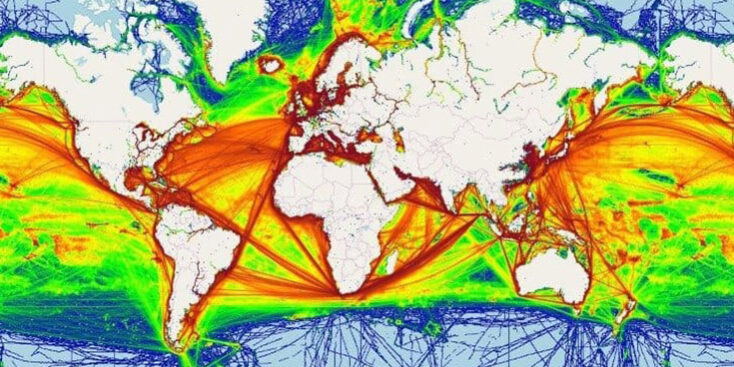

Pour Manlio Graziano1, spécialiste des mutations géopolitiques contemporaines, la dynamique actuelle n’est pas un simple désordre temporaire, mais une recomposition profonde. Dans un monde interdépendant, aucune crise ne reste isolée : chaque frémissement local peut provoquer une onde de choc planétaire.

C’est dans ce contexte que surgit la notion de polycrise, mise en avant par des chercheurs comme Michael Lawrence², chercheur au Polycrisis Project du Cascade Institute : l’idée que plusieurs crises – économiques, écologiques, énergétiques, sociales – interagissent, se renforcent, s’amplifient mutuellement, créant des situations non linéaires et d’une complexité vertigineuse. Ces « polycrises » ne s’additionnent pas ; elles s’entrelacent dans des boucles de rétroaction imprévisibles.

Déjà, Paul Kennedy3, dans Naissance et déclin des grandes puissances, avait montré que l’histoire des empires est gouvernée par des dynamiques internes d’expansion et de déclin qui finissent toujours par rencontrer des limites économiques structurelles. Mais à l’époque, la mondialisation n’était pas encore ce tissu dense d’interdépendances où une étincelle locale peut enflammer tout un réseau.

Aujourd’hui, l’accumulation des tensions rappelle la théorie de la tectonique des plaques née de la dérive des continents, de Wegener et enrichie au XXe siècle par la compréhension du rôle des plaques terrestre : plus la pression s’accumule en silence, plus la libération d’énergie est brutale. Ainsi, tensions sino-américaines, fragmentation européenne, crises migratoires ou énergétiques ne sont pas des accidents isolés : ils participent tous à cette tectonique globale.

Face à cette instabilité, la tentation humaine est éternelle : vouloir prévoir, rassurer, anticiper. Mais comme l’ont montré Nassim Nicholas Taleb4 et Daniel Kahneman5, notre cerveau est mal outillé pour faire face à l’incertitude radicale.

Nous préférons raconter des histoires logiques a posteriori plutôt que d’accepter le chaos. Notre pensée intuitive cherche des motifs, des causalités simples, même là où le hasard règne.

Or, dans un univers géopolitique fait de jeux stratégiques complexes, comme l’a montré John Nash6, l’équilibre des intérêts est fragile, précaire, souvent éphémère. Chaque acteur ajuste sa stratégie en fonction de l’autre, dans un jeu d’anticipations mutuelles où la moindre erreur, la moindre mauvaise estimation peut faire tout basculer.

Face à cette incertitude cognitive, émotionnelle et stratégique, beaucoup cherchent refuge dans le repli : identitaire, territorial, économique. Parag Khanna⁷ parle d’ »enchâtellement médiéval » pour décrire cette tendance contemporaine à construire des murs, visibles ou invisibles. Dès le début du XXe siècle, Georg Simmel⁸ avait théorisé ce mécanisme social d’interaction et de retour d’effet : toute action visant à se protéger modifie l’environnement, lequel finit par transformer le comportement initial. Dans un monde interdépendant, le repli génère de nouvelles tensions qu’il prétend éviter.

Penser que nous pourrions dépasser collectivement nos biais cognitifs pour agir de manière pleinement rationnelle est une illusion dangereuse. Yuval Noah Harari9 le rappelle : l’humanité, malgré son intelligence, reste prisonnière de récits, d’émotions tribales, d’heuristiques anciennes. Le changement collectif profond est possible, mais lent, heurté, et jamais garanti.

Comment alors naviguer dans un univers aussi instable ?

Dans ce monde traversé par la complexité et l’incertitude, la notion de tenségrité, empruntée à Buckminster Fuller10, apparaît comme un idéal stimulant : celui d’une structure où tensions et compressions s’équilibrent sans centralisation rigide. Mais il est crucial de souligner que cet équilibre est une tension permanente, non un état acquis. La tenségrité ne signifie pas stabilité définitive ; elle signifie une capacité d’adaptation continue face à des secousses permanentes.

Concrètement, certaines structures internationales récentes – comme les réseaux de villes résilientes ou les alliances économiques modulaires (exemple : la stratégie flexible de l’ASEAN face aux rivalités sino-américaines) – fonctionnent selon une logique de tenségrité : souples mais solidaires, adaptables mais coordonnées.

S’inspirer de la tenségrité pour penser les équilibres économiques et géopolitiques suppose donc d’accepter l’incertitude comme norme, non comme exception. Cela exige de cultiver des capacités collectives de flexibilité cognitive, de réflexion critique, d’acceptation de l’inattendu — des capacités que l’histoire humaine montre difficile à entretenir durablement.

Ainsi, pour s’approcher de cette forme de tenségrité, l’éclairage de la pensée géopolitique invite à une approche rigoureuse : intégrer les données factuelles de la réalité, les organiser de manière cohérente, et les inscrire dans un cadre historique, économique, géographique et culturel élargi.

Ce n’est qu’en comprenant les interdépendances profondes et en acceptant notre vulnérabilité cognitive que nous pourrons espérer bâtir des systèmes plus résilients, capables de survivre aux secousses du siècle à venir.

Notes de références :

- Manlio Graziano, Géopolitique : Fondateur et président du Spykmam Center, non-profit, non-political and international organisation.

- Michael Lawrence et al., « Understanding Polycrisis » (Cascade Institute, 2022). Les polycrises ou les convulsions du monde dopées par la complexité (Revue Hemispheres)

- Paul Kennedy, « Naissance et déclin des grandes puissances » (Payot).

- Nassim Nicholas Taleb, « le cygne noir », « Le Hasard sauvage » (Les belles Lettres).

- Daniel Kahneman, « Systeme 1/systeme 2 » (Flamarion).

- John Nash, « A la recherche d’équilibres dans la théorie des jeux » (Genies mathématiques).

- Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization, (Random House)

- Georg Simmel, Sociologie : études sur les formes de la socialisation, (Puf)

- Yuval Noah Harari, « Une brève histoire de l’humanité » (Albin Michel).

- R. Buckminster Fuller, Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking (Macmillan).