Penser l’interdépendance plutôt que subir les crises

Pendant longtemps, le monde économique a évolué comme si les tensions géopolitiques restaient périphériques. La dynamique des marchés semblait indépendante des rapports de force entre nations.

Les crises récentes ont mis fin à cette illusion. Une rivalité technologique, une ressource critique devenue inaccessible, un aléa climatique ou un conflit régional suffisent désormais à désorganiser une chaîne de valeur.

Des bilans comptables locaux exposés aux équilibres planétaires.

Ces chocs ne se résument pas à des perturbations conjoncturelles : ils révèlent la fragilité d’interdépendances globales. Lorsqu’un maillon logistique se rompt, lorsqu’une ressource se raréfie, lorsqu’une infrastructure cède, c’est tout un équilibre qui se reconfigure. Chaque décision locale a des répercussions globales, et inversement.

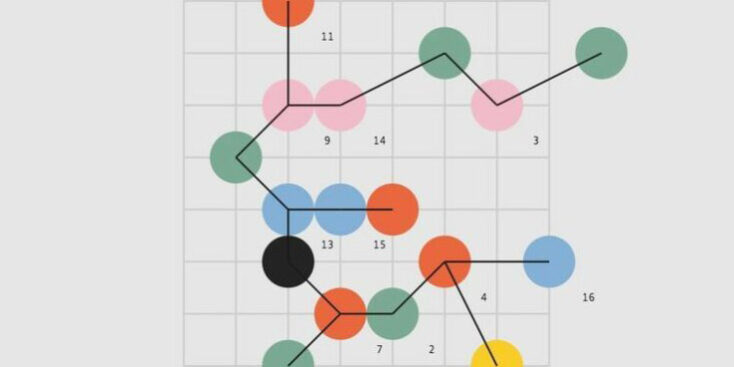

Les entreprises se trouvent ainsi dans une tenségrité permanente : une tension dynamique entre souveraineté économique et dépendances systémiques, qu’elles soient régionales, européennes ou mondiales.

Cette réalité redéfinit la notion de performance. La rareté de l’eau, la volatilité énergétique, la tension sur les métaux critiques ou la défiance sociale ne sont plus des paramètres périphériques mais des facteurs économiques centraux. La double matérialité, l’impact réciproque entre activité et environnement, s’impose comme cadre d’analyse incontournable.

Ce constat dépasse les grandes entreprises. Les PME dépendantes d’un fournisseur quasi unique, les ETI insérées dans des chaînes mondialisées ou les territoires vulnérables sur le plan énergétique expérimentent eux aussi les limites d’un modèle fondé sur la linéarité.

La compétitivité ne peut plus être pensée indépendamment de la soutenabilité. Trouver l’équilibre entre rentabilité et habitabilité devient une condition de résilience économique.

Stratégie endogène, géopolitique exogène

Dans la plupart des organisations, si tant est que ces matières soient abordées en interne, la stratégie et la géopolitique demeurent séparées. La première relève des équipes de développement et de planification, la seconde des spécialistes du risque.

Ce cloisonnement traduit une difficulté à relier deux logiques : celle de la maîtrise interne et celle des dynamiques externes. Or, en dissociant ces deux dimensions, les entreprises élaborent souvent des stratégies adaptées à un environnement révolu.

Une gouvernance éclairée suppose de combiner rigueur analytique et capacité intuitive, de faire dialoguer expertise technique et lecture systémique. La stratégie endogène doit s’articuler avec la géopolitique exogène : comprendre ce que l’organisation peut orienter, et ce qu’elle doit anticiper dans un contexte global mouvant, interdépendant et souvent contradictoire.

Du jeu d’échecs au jeu de Go : un nouveau paradigme stratégique

Les modèles décisionnels dominants restent marqués par la pensée causale : planifier, prévoir, optimiser. Cette logique, comparable à celle du jeud’échecs, repose sur la prévisibilité des coups et la stabilité des règles.

Mais le monde contemporain ne répond plus à ce schéma. L’incertitude impose une autre posture : celle de l’adaptation progressive, de la lecture des signaux faibles, de l’action par ajustement.

Cette approche, plus effectuale, valorise la capacité à mobiliser les ressources disponibles, à reconnaître les dynamiques émergentes et à construire son influence au fil du jeu plutôt qu’à l’avance.

Dans la gouvernance, cela se traduit par un changement de paradigme : passer d’une logique de contrôle à une logique de perception et d’interaction. Agir en comprenant les équilibres, non en cherchant à les dominer.

Penser en logique systèmes : articuler le vivant, l’économie et le territoire

L’entreprise contemporaine ne peut plus être envisagée comme une entité isolée. Elle fait partie d’un système vivant, inscrit dans des réseaux humains, économiques et géographiques étroitement liés. Chaque décision locale influence des chaînes d’interdépendance plus vastes : sociales, politiques, environnementales ou technologiques.

Dans cette perspective, la géopolitique n’est pas une discipline accessoire, mais un instrument de lecture du monde. Elle permet de comprendre comment préserver l’équilibre d’un système, son homéostasie, sa tenségrité, face aux forces qui le traversent.

L’expertise d’Ideolding s’inscrit dans cette logique systémique. Elle vise à rendre intelligible la complexité : relier les signaux faibles, clarifier les interdépendances, éclairer les arbitrages industriels, financiers, sociaux et environnementaux. Il ne s’agit pas d’ajouter une analyse de plus, mais d’outiller la gouvernance pour une lecture partagée et cohérente du réel.

Dans un environnement où tout évolue simultanément, la performance durable recherché repose sur la capacité à percevoir les mouvements et à ajuster sa trajectoire avec précision. C’est là que se joue la pertinence d’une gouvernance géopolitique : dans l’art de décider avec le monde en synchronicité, plutôt que contre lui et de façon asynchrone.